АNARCHY®WORLD

05-06-2008 18:41:01

Членами такого братства могли становиться люди, отличающиеся духовной широтой, включающей в себя:

(1) бескомпромиссную моральную устойчивость (преимущественно христианского типа); (2) отчетливое осознание собственного достоинства; (3) владение мистическим восприятием — умением осознавать духовные аспекты в окружающей реальности и в текстах метафорического характера; (4) глубокую устремленность к запредельному началу Вселенной.

Духовная широта сразу же исключала участие членов правящей партии и догматиков любых других направлений.

Естественно возникает вопрос: почему мистический анархизм получил широкий отклик именно в России?

Я думаю, что это в значительной степени было связано с революционной обстановкой первых лет.

К революции русская интеллигенция готовилась давно. Долго и много спорили о путях ее развития. Спорили, но были едины в одном: верили в успех, в святость задуманного. Верили в народ, его творческую силу, его безгрешность. Готовы были преклоняться перед ним.

Но романтические чаяния не оправдались. Только большевики смогли обуздать обезумевшую жестокость. Все остальные партии оказались беспомощными — их позиция была слишком интеллигентной. Не выдержал испытания и традиционный анархизм. Беспомощной оказалась Церковь — а ведь как много раньше говорилось о Святой Руси. Центральной проблемой стал дефицит доброты, терпимости, порядочности.

Перед интеллигенцией, думающей и озабоченной, снова возник пресловутый русский вопрос: что делать?

Мистический анархизм, как показалось многим интеллектуалам, принес ответ на этот вопрос. Он должен был углубить христианство, вернувшись к его истокам, освободить его от догматизма, от ветхости отдельных его положений, снять нетерпимость по отношению к другим религиям, а также и к науке, внести в миропонимание мистичность, утерянную Церковью.

Идейные предпосылки

Самый важный вопрос — вопрос о том, какова была идейная база мистического анархизма.

Нет и не может быть такого источника, в котором были бы сформулированы основные позиции этого учения» Его не может быть, потому что мысль анархиста

должна оставаться свободной, не связанной какой-либо безусловной догмой.

И все же основополагающий материал существовал — но он был дан в виде устно передаваемых древних легенд. Удивительно, но Карелин действительно помнил все легенды (их было, кажется, больше 100): после его смерти не было найдено ни одной записи. Последователям уже пришлось прибегать к записям. Тексты легенд рассматривались как материал эзотерический, не подлежащий передаче непосвященным. Но при этом говорилось, что если они попадут в руки посторонним, то это на самом деле не нанесет серьезного ущерба, так как восприятие легенд — таинство

Оно может быть осуществлено только в определенной духовной атмосфере, которая создается руководителем совместно с коллективом, разделяющим его настроенность.

Устная передача — это традиция раннего христианства. Вот как об этом говорится в [Свенцицкая и Трофимова, 1989]:

Устная традиция продолжала существовать и в тот пери*од, когда появились первые писания. Евсевий Кесарийский (IV в.) в «Церковной истории» приводит слова христианского писателя Папия (1-я половина II в.) из Гиераполя (Малая Азия), который собирал устные предания: «...если мне случа*лось встретить кого-либо, общавшегося со старцами, то я за*ботливо расспрашивал об учении старцев, например, что гово*рил Андрей, что — Петр, что — Филипп, что — Фома или Иа*ков... Ибо я полагал, что книжные сведения не столько прине*сут мне пользы, сколько живой и более внедряющий голос» (Ев*севий. Церковная история, III, 39) (с. 9).

И в той же книге немного дальше читаем:

Апокалиптическая литература была предназначена для чтения вслух. В нее нужно было «входить» эмоционально: ин*тонационная выразительность чтеца должна была усиливать воздействие страшных, таинственных описаний, и само это «вхождение» представлялось мистическим действом (с. 12 — 13).

Не нужно думать, что эзотеризм — это нарушение демокра*тии. Наука также по-своему эзотерична — никто не может без специа*льной подготовки постигнуть содержание серьезных книг по матема*тике или теоретической физике. Популяризация науки только вульга*ризирует ее. То же относится к искусству. Хорошо поставленное обу*чение в университете — это тоже своего рода посвящение: профессор передает своим ученикам нечто большее, чем есть в учебниках. Он со*здает интеллектуальную атмосферу, в которой обучается студент.

Подчеркивалось, и это действительно очень важно, что легенды каждый мог понимать по-своему — как миф, как сказку или как иносказательный текст, излагающий элементы нового мировоззрения. Творческая задача заключалась в том, чтобы, проникнувшись ими, суметь создать свой текст, отвечающий смыслам и требованиям сегодняшнего дня. Это был древний гностический принцип.

То обстоятельство, что легенды передавались устно, придавало учению некий динамизм. Рассказчик мог тексты изменять в соответствии с изменением культуры. Это не значит, что изменялся дух учения — изменялось его звучание. Существенно это было и потому, что при изложении легенд большое внимание уделялось обсуждению вопросов, задаваемых слушателями. Такие беседы возможны только на языке современности.

Существенным является и вопрос о том, в какой степени легенды отвечают сохранившимся материалам христианского гностицизма. Я не могу быть здесь компетентным экспертом, но все же мне хочется высказать некоторые соображения по этому вопросу.

Думается, что общая настроенность легенд отвечает гностическому мышлению, но, наверное, не более того, хотя бы уже в силу сказанного выше о возможном изменении легенд во времени. Надо еще иметь в виду, что легенды (когда мы говорим о тамплиерстве) пополнялись новыми материалами, связанными с развитием рыцарства, крестовыми походами, где была новая встреча с Востоком, в том числе и с мусульманским эзотеризмом. Новой темой оказались предания о Граале [Jung, von Franz, 1986], [Baigent, Leigh, Lincoln, 1989].

Трудность в ответе на поставленный вопрос состоит еще в том, что нелегко отчетливо сформулировать представление о сущности гностицизма.

Легенды сохранились, частично они уже опубликованы, это, с моей точки зрения, неправильно, так как нарушает традиции. Пра*во на публикацию следовало бы получить у хранителей традиций.

Трудно на временной шкале указать, когда началось это движение и когда оно кончилось — или, точнее, ушло в подполье, появляясь на поверхности лишь отдельными, хотя часто и продолжительными всплесками10.

Непросто говорить и о географической протяженности движения. Одно из направлений — манихейство — простиралось от Северной Африки до Китая, найдя особенно благоприятную почву в Средней и Центральной Азии. Одна из гностических сект сохранилась в Ираке до наших дней.

И все же попытки сформулировать основные позиции делались. Вот высказывание Джонаса [Jonas,

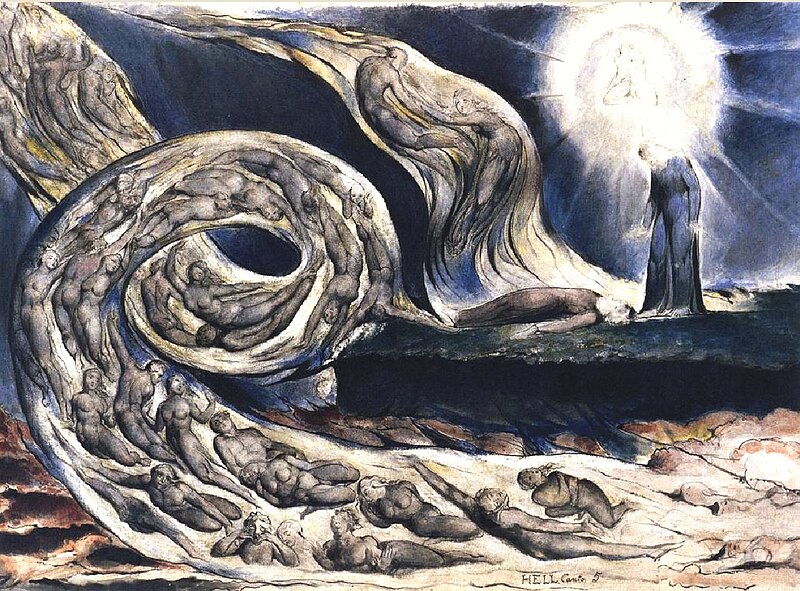

Сцена остается той же [что и в Библии]: творение мира, судьба человека, падение и воскресение, первые и последние деяния. Но сколь многочисленней состав исполнителей, сколь причудливее символизм, сколь экстравагантнее эмоции! Почти все действия усилены в божественной, ангельской или демонической области — это драма предкосмических существ в сверхъестественном мире, для которого естественный мир оказывается лишь далеким эхом (с.

Но вот более широкий взгляд на обсуждаемую тему [Свенцицкая и Трофимова, 1989]:

На Международном коллоквиуме в Мессине в 1966 г. был выдвинут тезис, гласящий, что определить происхождение гностицизма означает определить его сущность. Но однозначно установить это оказалось совершенно невозможным, поскольку в учениях, связываемых в свидетельствах древних

Эллинизация, поскольку у гностиков грех — не непослушание (падение Адама), а незнание самого себя. Явно эллинское звучание имеет гностическая идея, подчеркивающая [Свенцицкая и Трофимо*ва, 1989]

...нерасторжимую связь единого с охватываемым им мно*жеством (с. 183).

Вспомним здесь движения богомилов, катаров и их последо*вателей-альбигойцев. Может быть, можно говорить о влиянии гно*стицизма (пришедшего через розенкрейцерство) на развитие идейных представлений Великой французской революции.

с гностиками, представлена смесь самых разнообразных (с. 165).

На современном языке [Налимов, 1990] мы бы сказали так: мировоззрение гностицизма — это явление многомерное: отдельные его вероятностно взвешенные составляющие корреляционно связаны. Связь эта не является устойчивой, она определяется активным наблюдателем, изменяющим при восприятии весовую структуру отдельных составляющих.

Именно эта гибкость дает ученым возможность находить параллели современной мысли с гностиками далекого прошлого. Существенно, конечно, и то, что в обоих случаях — настоящем и прошлом — мыслители на глубинном уровне своего сознания опираются на одни и те же архетипы. Одна из привлекательных особенностей гностицизма именно в том и состоит, что в нем нашло свое наиболее полное воплощение архетипическое наследство, без каких-либо догматических ограничений. Гностицизм в многообразии своего видения мира, по-видимому, является наиболее свободной мировоззренческой системой.

Иллюстрируем сказанное несколькими примерами. В уже цитировавшейся книге [Свенцицкая и Трофимова, 1989] читаем следующее высказывание о поисках параллелей гностицизма с современностью:

...открывался простор параллелям апофатических описаний единого и лингвистических наблюдений Л. Витгенштейна, гностической космологии и гипотез современной физики о парности и непарности, идентификации человека в древних текстах и пути психоанализа (с.

Проблеме параллелей посвящен сборник статей Гносис11 и мистика в истории философии [Koslowski, 1988]. В сборнике 20 глав, охватывающих не только отдельных мыслителей12, но подчас и целые направления. Мы видим, как глубоко гносис был вмонтирован в философскую мысль вплоть до наших дней

Термин гносис часто понимается шире, чем толковал его хри*стианский гностицизм.

Особенно хочется мне здесь подчеркнуть гностичность К. Юнга.

Укажем здесь еще на труднодоступный для чтения голландский сборник Гносис — третий компонент Европейской культурной традиции [Quispel (Red.), 1988], структурно и содержательно похожий на книгу [Koslowski, 1988]. Отметим также понимание значения гностицизма в предреволюционной России. Вот несколько слов А. Белого в статье, посвященной раннему А. Блоку [Белый, 1988]:

...она — Дева, София, Владычица мира, Заря-Купина; ее жизнь воплощает в любовь

высочайшие задания Владимира Соловьева и гностиков; превращает абстракции в жизнь, а Софию- — в Любовь; и низводит нам прямо в душу странные концепции Василида и Валентина, связывает туманнейшие искания древности с религиозно-философским исканием наших дней (с. 285).

Часть российской интеллигенции была готова признать мистический анархизм, заквашенный на гностическом христианстве.

Налимов В. В. Канатоходец. – М. : Прогресс, 1994. – 456 с. : ил., портр.

Источник

[color="DarkRed"]Вот попалась любопытная публикация , извеняюсь пришлось изрядно сократить .

Полныи материал смотрите здесь

Хотелось бы услышать мнение народа[/color] о [color="Red"]анархо-мистицизме[/color]

Маги против Сталина "Астрея","Пылающий лев", "Дельфин", "Золотой колос", "Цветущая акация", "Кубический камень"...

Источник

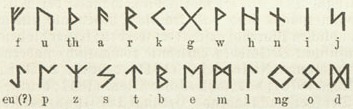

"гебо" [g] - Руна свободы, равенства, партнерства, братства, даров. Свободы, основанной на братсве, а не на том, что каждый тянет на себя одеяло.

"гебо" [g] - Руна свободы, равенства, партнерства, братства, даров. Свободы, основанной на братсве, а не на том, что каждый тянет на себя одеяло.

— или Феу первая руна германского алфавита. Название руны означает скот, имущество.

— или Феу первая руна германского алфавита. Название руны означает скот, имущество. — девятая руна германского алфавита. Название руны означает град, «гибель», разрушение.

— девятая руна германского алфавита. Название руны означает град, «гибель», разрушение. — семнадцатая руна германского алфавита. Значение: "Энергия войны". Если эта руна выпала при гадании следует быть напористым, во что бы то ни стало добиваться поставленной цели.

— семнадцатая руна германского алфавита. Значение: "Энергия войны". Если эта руна выпала при гадании следует быть напористым, во что бы то ни стало добиваться поставленной цели. — вторая руна германского алфавита. Название руны происходит от слова «первобытный бык».

— вторая руна германского алфавита. Название руны происходит от слова «первобытный бык». — десятая руна германского алфавита. Название руны означает нужда, беда.

— десятая руна германского алфавита. Название руны означает нужда, беда. — восемнадцатая руна германского алфавита. Название руны означает «берёза», «берёзовая ветка».

— восемнадцатая руна германского алфавита. Название руны означает «берёза», «берёзовая ветка». — искусственно восстановленное наименование третьей руны германского алфавита.

— искусственно восстановленное наименование третьей руны германского алфавита. — одиннадцатая руна германского алфавита. Название руны означает лёд. При гадании предвещает застой, вялотекущие изменения.

— одиннадцатая руна германского алфавита. Название руны означает лёд. При гадании предвещает застой, вялотекущие изменения. — девятнадцатая руна германского алфавита. Название руны означает «лошадь».

— девятнадцатая руна германского алфавита. Название руны означает «лошадь». — четвёртая руна германского алфавита. Название руны происходит от слова Асы.

— четвёртая руна германского алфавита. Название руны происходит от слова Асы. — двенадцатая руна германского алфавита. Название руны происходит от слова «год» и означает годовой урожай.

— двенадцатая руна германского алфавита. Название руны происходит от слова «год» и означает годовой урожай. — двадцатая руна германского алфавита; также слово, означающее «мужчина, человек». В древнеанглийский язык перешло в значении «человек», «персона».

— двадцатая руна германского алфавита; также слово, означающее «мужчина, человек». В древнеанглийский язык перешло в значении «человек», «персона». — пятая руна германского алфавита. Название руны означает «езда». При гадании предвещает путешествие, следует относится с доверием к информации, полученной от незнакомых людей.

— пятая руна германского алфавита. Название руны означает «езда». При гадании предвещает путешествие, следует относится с доверием к информации, полученной от незнакомых людей. — тринадцатая руна германского алфавита. Название руны означает тис (нем. Eibe).

— тринадцатая руна германского алфавита. Название руны означает тис (нем. Eibe). — двадцать первая руна германского алфавита. Название руны означает «вода, озеро».

— двадцать первая руна германского алфавита. Название руны означает «вода, озеро». —или Кано шестая руна германского алфавита. Название руны происходит от слова «сосновая лучина».

—или Кано шестая руна германского алфавита. Название руны происходит от слова «сосновая лучина». — или Пертро четырнадцатая руна германского алфавита. Название руны означает фруктовое дерево. При гадании предвещает тайну, приключение.

— или Пертро четырнадцатая руна германского алфавита. Название руны означает фруктовое дерево. При гадании предвещает тайну, приключение. — двадцать вторая руна германского алфавита. Название руны происходит от германского бога «Инг». Второе значение - "новое начало"

— двадцать вторая руна германского алфавита. Название руны происходит от германского бога «Инг». Второе значение - "новое начало" —или Кано шестая руна германского алфавита. Название руны происходит от слова «сосновая лучина».

—или Кано шестая руна германского алфавита. Название руны происходит от слова «сосновая лучина». — пятнадцатая руна германского алфавита. Название руны происходит от слова лось и означает «защита».

— пятнадцатая руна германского алфавита. Название руны происходит от слова лось и означает «защита». — двадцать третья руна германского алфавита. Название руны означает «день».

— двадцать третья руна германского алфавита. Название руны означает «день». — восьмая руна германского алфавита.

— восьмая руна германского алфавита. — шестнадцатая руна германского алфавита. Название руны происходит от слова «солнце».

— шестнадцатая руна германского алфавита. Название руны происходит от слова «солнце». —или Отала двадцать четвёртая руна германского алфавита. Во время третьего рейха руна была использована молодёжной организацией «Гитлерюгенд» в качестве эмблемы.

—или Отала двадцать четвёртая руна германского алфавита. Во время третьего рейха руна была использована молодёжной организацией «Гитлерюгенд» в качестве эмблемы.

Славянская руна Алатырь — это руна центра Мироздания, руна начала и конца всего сущего. Это то, вокруг чего вращается борьба сил Порядка и Хаоса; камень, лежащий в основании Мира; это закон равновесия и возвращения на круги своя. Вечное круговращение событий и неподвижный их центр. Магический алтарь, на котором совершается жертвоприношение суть отражение камня Алатыря. Это и есть тот сакральный образ, который заключен в этой руне.

Славянская руна Алатырь — это руна центра Мироздания, руна начала и конца всего сущего. Это то, вокруг чего вращается борьба сил Порядка и Хаоса; камень, лежащий в основании Мира; это закон равновесия и возвращения на круги своя. Вечное круговращение событий и неподвижный их центр. Магический алтарь, на котором совершается жертвоприношение суть отражение камня Алатыря. Это и есть тот сакральный образ, который заключен в этой руне.